11

a) Para leer . . .

Lee el siguiente artículo sobre racismo lingüístico y trata de elaborar una definición del término con la ayuda de tus compañerxs.

El racismo (involuntario) que nos sale por la boca

Continua la lectura: AQUÍ

Responde a las siguientes preguntas después de leer el texto:

- ¿Cómo definirías, con tus propias palabras, el término: racismo lingüístico?

- ¿Cuáles son algunas de las conclusiones que sacas de esta lectura? Comenta con tus compañer@s y escribe al menos 5 ideas.

- ¿Qué es la postracialidad ?

- ¿En qué consiste el language crossing y cuál sería un ejemplo de este fenómeno? Investiga junto con tus compañeros sobre este término y cuál es su relación con el racismo lingüístico.

A continuación, observa los siguientes ejemplos:

@senoredison This is for the purpose of making y’all laugh 😄😁 🇨🇴🇩🇴🇵🇷🇻🇪🇨🇺🇦🇷🇧🇷❤️ #latinos #accents

¿En el Tik Tok se critica a estas personas?

A veces las personas son juzgadas por su forma de hablar.

“Sofía Vergara’s Latin accent is portrayed as sexy, and Speedy Gonzáles’ is lawless and wild. Characters with Southern accents, like Forrest Gump, are often meant to be viewed as unintelligent”.

Casos similares aparecen en otras películas, como Buzz Light Year en Toy Story, Burro en la película de Shrek y las hienas en El Rey León. En el doblaje de Toy Story, al volverse loco, Buzz Light Year tiene acento andaluz (del sur de España); Burro, por su parte, un acento característico de barrios populares de la Ciudad de México.

- ¿Recuerdas qué tipo de inglés hablan las hienas en la película de El Rey León? De no ser así, investígalo.

- ¿Se te ocurren otros ejemplos como los anteriores?

- ¿De dónde crees que vienen estas ideas?

- ¿Quiénes las implementan?

Guías para el uso de b y v:

En español, el contraste entre v y b no se distingue en la pronunciación, pero sí a nivel ortográfico. Esto contrasta con lo que ocurre en otros idiomas, como el francés, en el que a cada una de estas letras le corresponde un sonido distinto.

A continuación, se presentan algunas guías que pueden ayudarte para distinguir el uso de b y v:

- Se escriben con “v” después de “d”, “b”, “n”

- Se escriben con “b” el sufijo nominal “-bilidad”

- Se escriben con “v” los sufijos de adjetivos: “-ava”, “-ave”, “-avo”, “-eva”, “-eve”, “-evo”; “-iva”, “-ivo”. Existen algunas excepciones como “árabe, “sílaba”, y sus compuestos.

- Los prefijos “vice-“, “villa-” se escriben con “v”. Ej.: vicealmirante, Villalobos, Villarcayo.

Uso de b y v

De acuerdo con lo que acabas de ver en el recuadro anterior, completa las siguientes palabras con b o con v, según corresponda:

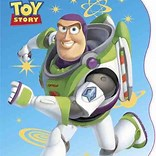

- _ajo la premisa de que todos somos iguales se esconde una realidad mucho más compleja que atañe al conjunto de la sociedad y que _a desde el plano cogniti_o hasta el uso del lenguaje.

- En las últimas décadas se ha minimizado a menudo la importancia de ser negro o _lanco.

- La sociedad ha e_olucionado mucho en este sentido.

- Escuchar a alguien razonar que no lo _e en ningún lado o en otros países sí pero aquí no, resulta _astante común.

- Tan común como el hecho de que estas afirmaciones pro_engan de alguien que pertenece al grupo dominante (generalmente blanco/a en el mundo occidental).

- En muchos contextos este comportamiento se englo_a en la idea de postracialidad o incluso colorblindnes.

- Al fin y al ca_o, si un país altamente segregado en el pasado como EEUU ha tenido un presidente negro, qué más prue_as queremos.

- Evidentemente, el ni_el de pigmentación de la piel no determina a_solutamente nada sobre las capacidades y/o destrezas de una persona.

- Esa diferenciación la hacemos nosotros (o nuestro cere_ro) al asociar de manera consciente o inconsciente rasgos di_ergentes a individuos que comparten rasgos físicos.

- Este mecanismo de super_i_encia presenta desafíos.

- Funcionar en la sociedad asumiendo que la cuestión racial es irrele_ante o inexistente no hace más que prov_ocar el efecto contrario: la hiperracialidad.

- De_emos a_ordar este asunto desde el plano cognitivo.

- Formar parte de un determinado sistema social hace que nuestras categorías raciales tam_ién se formen en consonancia a la estructura social que nos rodea.

- Ser racista generalmente no sólo depende del indi_iduo.

- Por este moti_o, en diferente grado, replicamos comportamientos claramente racistas (incluso en contra de nuestra voluntad) gracias a que estén plenamente normalizados.

b) Para escuchar . . .

I. Actividad:

Mira el siguiente video, investiga y contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la “realidad lingüística” de Perú?

- ¿En que se parece y en qué se diferencia con la realidad lingüística de Florida? ¿Y de los EEUU? Comenta con tus compañerxs y escribe al menos 4 ejemplos.

- ¿Es incompatible el multilingüísmo con la unidad de una nación? Ofrece al menos tres argumentos a favor y tres en contra. Después compártelos con tus compañerxs y juntos, decidan con qué opinión estan de acuerdo y por qué.

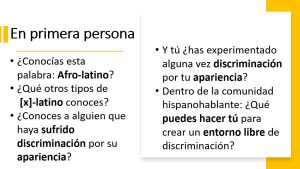

Dentro de la comunidad hispanohablante:

¿Crees que existe algún tipo de discriminación entre los hispanohablantes?

¿Cuáles son algunos de los ejemplos más evidentes de esta discriminación?

¿Has visto/padecido alguna vez esta discriminación?

La Universidad de Florida cuenta con recursos para ayudar a aquell@s estudiantes en riesgo de exclusión racial o presencien cualquier agresión racista.

Ante el racismo: ¡No te quedes en blanco!

Web: antiracism.ufl.edu

Actividad

A partir del video que verás a continuación y con base en la transcripción que lo acompaña, identifica palabras con b/v y escríbelas con b o v según corresponda:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

La ´S´ del dijistes y la riqueza del español. Atujkp

Por: Yásnaya Elena A. Gil

11 de abril del 2023

A mí me gusta la “ese” de la palabra “dijistes” y todas las “eses” que se agregan a los verbos de segunda persona en pretérito perfecto simple: comistes, leistes, tradujistes. Voy eligiendo los espacios y los momentos en que voy a usar esa forma que para ciertas personas es incorrecta. Yo aprendí el castellano como segunda lengua, pero no lo aprendí por completo, ¡el castellano tiene tantas variantes! Cuando lo hablo, decido, ahora ya muy conscientemente, qué variante en específico voy a utilizar. Tampoco es que yo hable muchas variantes de esta mi segunda lengua, ya quisiera yo poder utilizar tanto el español que se habla en Santiago de Cuba como el castellano de Culiacán, que siempre me ha parecido muy interesante; ojalá pudiera aprender el castellano que escuché hablar en el barrio de Tepito y que me sorprendió por su gran innovación y riqueza léxica o el castellano andaluz cuyas características fonéticas me parecen muy interesantes.

Alguna vez vi una película llamada Los lunes al sol (película que recomiendo muchísimo, por cierto), para disfrutarla tuve que activar los subtítulos, puesto que mi muy escaso conocimiento del castellano de Vigo hizo que los diálogos me fueran ininteligibles; los subtítulos estaban en otra variante del castellano, una que llaman estándar, esta es la variante que se usa en la academia y en los medios de comunicación masivos, pero es, al final, una más entre las tantísimas variantes de esta querida lengua en la que les escribo.

¿Se imaginan si yo pudiera hablar muchísimas más variantes del castellano? Mi mente podría procesar características gramaticales variadas, mi boca podría articular sonidos que ahora mismo no puedo emitir, mi inventario léxico se ampliaría con múltiples palabras del castellano que ahora desconozco, porque ningún hablante de esta lengua conoce absolutamente todas las palabras de todas las variantes de su idioma. Lo que llamamos castellano o español es un complejísimo y siempre cambiante aglomerado de sub-sistemas lingüísticos, por ejemplo, en la variante del castellano que se habla en los Valles de Oaxaca, sólo existe un fonema que se escribe como <y> o como <ll> mientras que en los Andes, cada una de estas letras corresponden a dos fonemas distintos que se pronuncian diferenciadamente. Sería imposible aprender, eso sí, todas las variantes que conforman ese organismo viviente que es el castellano o español, nadie habla toda esta lengua. Del castellano, sus hablantes, nativos o no, participamos a través de pequeñas parcelas que todas juntas crean este idioma.

Yo hablo algunas variantes del castellano, una de ellas la fui aprendiendo a lo largo de mis años de escolarización y que, como dije líneas arriba, llaman variante estándar; es una variante que sigo aprendiendo hasta la fecha, es la favorita que se utiliza para la escritura formal y es la que despliego cuando doy una ponencia o cuando escribo columnas como esta; la otra variante de castellano la aprendí en mi contexto, es la que utilizan las personas hablantes de mixe que adquieren castellano como segunda lengua sin ir a la escuela. Esta segunda variante está, por supuesto, bastante influido por las características del mixe, tiene una entonación y una sintaxis particulares, en esta variante, por ejemplo, preferimos que los adjetivos en oraciones de predicación secundaria aparezcan en posición inicial, decimos, “bonito se ve ese vestido” y no “ese vestido se ve bonito” como se dice en otras variantes. Esta última es una variante del castellano muy propio de mi contexto, tiene sus propias reglas y nos da identidad, es una más entre la riqueza de variantes del idioma español.

Para muchas personas, se trata de un castellano despreciable porque se aparta del estándar y evidencia que quienes lo hablamos somos indígenas. Algo parecido sucede con las variantes de castellano asociadas a las clases bajas.

Dado que viví algunos años en la Ciudad de México para hacer los estudios universitarios, mi castellano hablado también adquirió muchos rasgos de ese nuevo contexto; un día, un amigo de mi comunidad llegó a visitarme, usualmente yo hablaba en mixe con él así que se sorprendió muchísimo cuando me escuchó hablar castellano con otras personas en esa variante que había aprendido en las aulas; extrañado, me dijo “¿por qué hablas español como si no fueras mixe?”, lo que él esperaba es que, cuando yo no hablara nuestra lengua materna, utilizara la variante de castellano que me correspondía, la de nuestro contexto, escucharme hablar en ese otro castellano me revelaba ante sus oídos como una persona extraña.

Entre todas esas ricas variantes del castellano, hay una a la que se le ha dado más prestigio, mientras que se desdeña a las otras. Quienes son especialistas en lingüística saben que todas las variantes del castellano son importantes, que ninguna vale más que otra. Sin embargo, desde un sistema de valoración arbitrariamente construido, la llamada variante estándar, una más entre muchas, se ha vuelto un marcador de clase y se establece como norma. En lugar de disfrutar de la riqueza de esta diversidad de variantes y garantizar el acceso a la variante estándar para ciertos contextos, una ola de desprecio pretende cubrir la diversidad asombrosa de las variantes del español.

En una de las variantes del castellano, la prestigiosa porque se asocia a las clases altas, hay una excepción en el paradigma de conjugación de la segunda persona, cada vez que un verbo se conjuga en segunda persona del singular, el verbo termina con “s”: tú amas, tu amarás, tú amabas, tu amarías, tú ames; pero hay una excepción, en pretérito no se cumple la regla, donde esperaríamos un “tú amastes” como en el resto del paradigma, el verbo aparece sin su esperada “ese final” y queda solo como “tú amaste”.

En otras variantes del castellano, sin embargo, se cumple la regla en todo el paradigma; en todos los tiempos, los verbos en segunda persona portan su “ese” final, incluyendo el pretérito que se pronuncia entonces como “tú amastes”; cuando los hablantes de esta variante usan esta “ese” final despliegan sus capacidades para establecer analogías y nivelar el paradigma de segunda persona que queda ya sin ninguna excepción. Por el contrario, en la variante de castellano en donde se dice “tú amaste”, los hablantes dejan intacta la excepción y no nivelan el paradigma. Para algunos, como el periodista Carlos Loret de Mola, mantener esa excepción les da prestigio y la ausencia de una pequeña letra, la “ese” final en pretérito, les da identidad de clase social, por eso la defienden tanto; todo eso, claro está, surge del prejuicio lingüístico y del clasismo. ¿Cuál variante es la mejor? ¿con “ese” o sin “ese” final? objetivamente hablando, ninguna; ambas contribuyen a la gran riqueza de este idioma.

La escritura formal utiliza preferentemente una variante del castellano, aquella que utiliza “tú amaste”, pero esta variante no es la medida de perfección contra la cual las demás variantes deberían medirse, es una variante que cumple con ciertas funciones sociales como las demás cumplen las suyas. Es posible enseñar en la educación primaria los contextos en los que se utiliza cada opción y estoy completamente a favor de que la variedad y la riqueza del español sean un tema a abordar en las escuelas, esa riqueza no puede negarse, es una realidad patente que podemos aprender a disfrutar y valorar aunque lamentablemente los prejuicios lingüísticos aderezados de clasismo y racismo nos lo impidan muy frecuentemente.

Uso de la tilde

Observa con atención las palabras destacadas en el texto anterior. De las palabras acentuadas, ¿cuáles cambian de significado si la tilde se quita o si se coloca en una sílaba distinta (ej. cambio vs. cambió)?

1.

2.

3.

4.

5.

A partir de tus observaciones, formula cinco reglas que describan el uso de la tilde en las palabras que seleccionaste

Ejemplo: cambio vs cambió. El verbo no lleva tilde cuando se conjuga en primera persona del presente mientras que, cuando se conjuga en primera persona del pretérito, se coloca en la última sílaba.

1.

2.

3.

4.

5.

A partir de todo lo que revisaste en este capítulo, escribe un mini ensayo (alrededor de 200 palabras) en el que vincules la relación entre lengua y raza, así como las consecuencias de este vínculo.